【广附·花都】客从远方来 遗我满庭芳 | ||||

| 2021-05-27 17:17:36 来源: 浏览:2977次 | ||||

为增进不同区域间教师的相互学习,加强校际间的交流互助,达到教育资源共享,增加兄弟学校之间的友谊,花都广附第二期“优质课”展示活动暨第一期教育专家讲座于5月20日开启。

博雅国际教育集团旗下的广大附中各校区,以及花都区教育局指定广附花都“结对帮扶”学校——清远市阳山县第二中学、阳山县太平中学、阳山县黎埠镇谭兆中学、阳城镇中心小学一行80多人前来广附花都进行教学教研交流,共促提高。同时在广州大学教育学院专家的引荐下,特别邀请了香港教育大学(教育专业全球排名12)施澜博士为广附花都教师诠释了新概念——元认知教学法等课题研究。

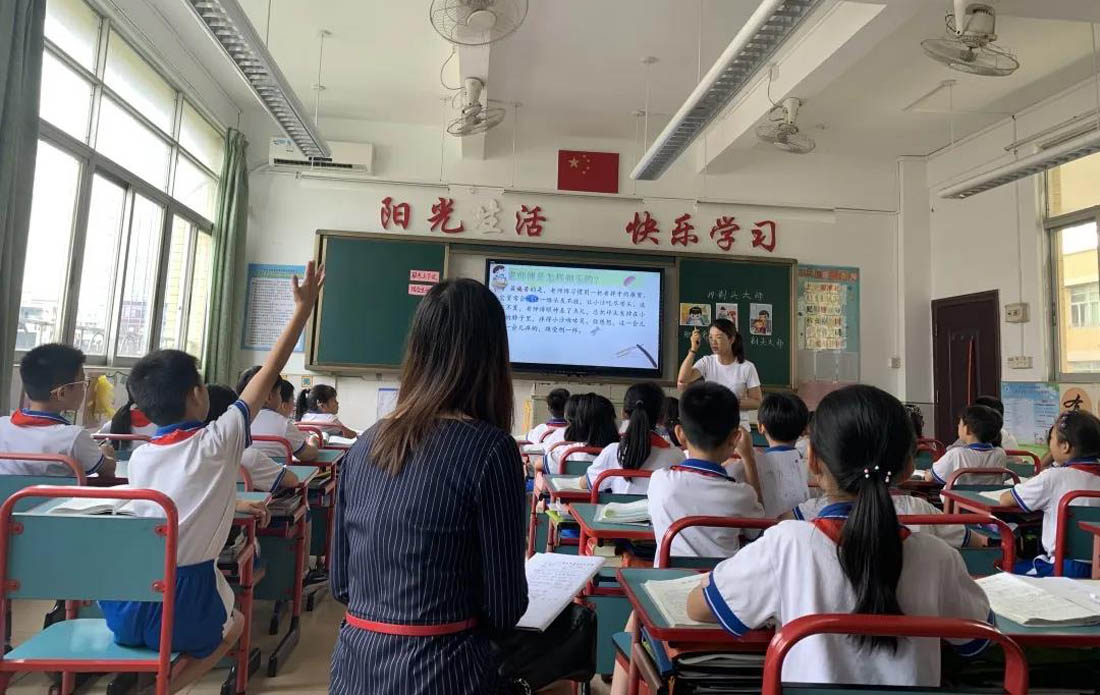

01课堂风采:行云流水 异彩纷呈 一枝独秀不是春,满园绿茵方为夏。此次交流活动,广附花都共有17位老师带来了各具特色的展示课,学科类型涵括语文、数学、英语、道法、历史、音乐、美术和体育八大类。 飞扬的眼眸,生动的话语,如水的眼神,闪射的火花,严谨的论辩······课堂上,精心准备的老师和热情自信的孩子正在思辨中探索新知识。 语文组—化人以语,育人以文 梁祝萍老师—《剃头大师》 语文组梁祝萍老师,一节《剃头大师》,为大家呈现了一场充满童趣童真,幽默诙谐的课堂。梁老师仔细研读文本和学情,利用图文对照,读中感悟、师生互动、动作演示、情境设置等形式,充分调动学生的积极性,在轻松愉快的氛围中学习课文,掌握新知。

胡可老师—《海上日出》 胡可老师的展示课上的是四年级下册课文《海上日出》,胡老师教态亲切,言语温柔而有力量。整堂课的教学设计紧扣一个“美”字展开,在品美词,读美文、集美句、学美段的环节中落实学生的语文素养,在问题驱动中提升学生的品析能力,处处有亮点,环环有收获。

虞水兰老师—《杨氏之子》 虞水兰老师给大家带来的是五年级下册的文言文《杨氏之子》,虞老师的课堂自主活泼,一问一答中闪耀着思辨的光芒。借助注释,联系上下文、小组合作等解决文言文教学重难点的学法,在课堂中应用的适时又恰到好处,最后环节的拓展延伸,带领学生比较阅读《徐孺子赏月》,以此激发学生对阅读《世说新语》的兴趣,成功将课堂引领到更为开阔的境界,新知由此生发。

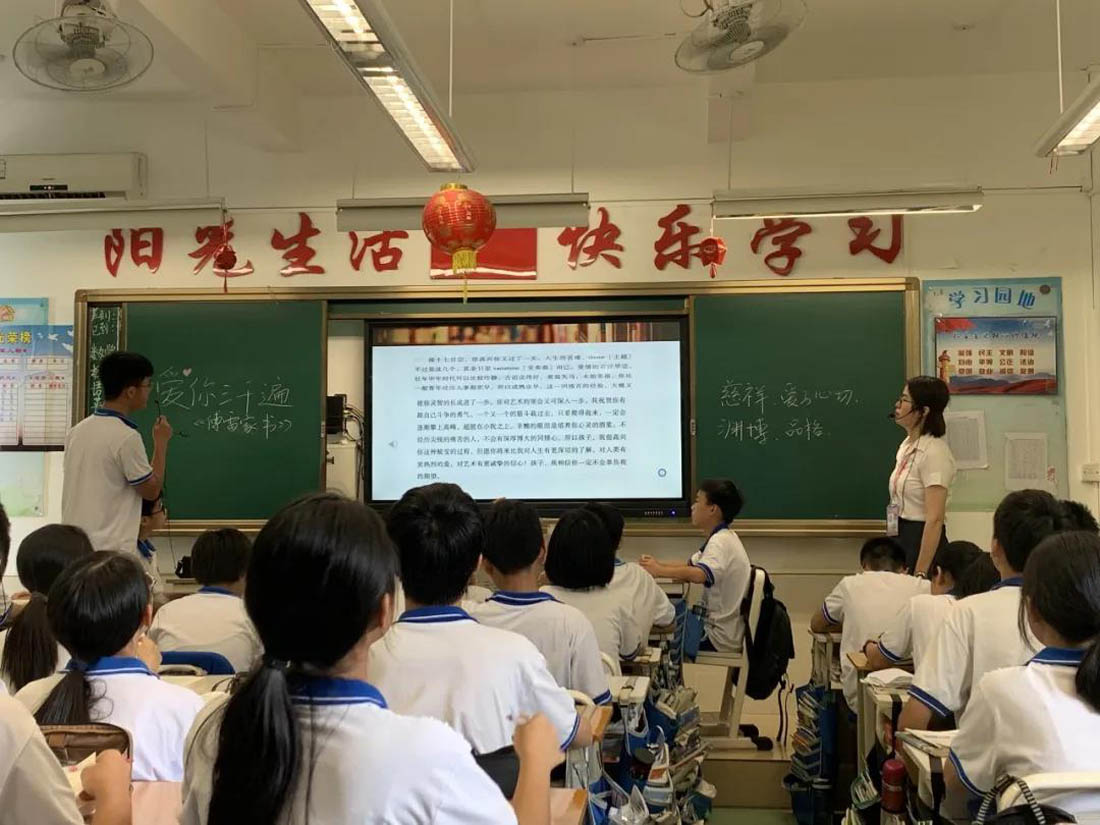

张继龄老师—《傅雷家书》 作为八年级语文备组的博学担当,张继龄老师在这一节“爱你三千遍——《傅雷家书》名著阅读课”上,充分展现了什么是“腹有诗书气自华”。张老师先是结合名著内容和拓展资料,让学生充分了解傅雷。再通过引导学生对父母教育方式的思考,教育孩子们要理解父母不同教育方式下的良苦用心。在这节课的最后,张老师别出心裁地让学生自己朗读父母写给他们的书信,让爱和理解,化作了感动的泪水。

数学组—观千剑,而后识器 张晓敏老师—《同分母分数加减法》 五年级张晓敏老师,一节《同分母分数加减法》,为大家呈现了一堂扎实严谨的数学课,思中学,学中练,练中反思巩固,小组合作解决问题环节鼓励孩子们“动口、动手、动脑”,让学生成为学习的主人,拓展练习适当拔高,引领学生思维向更深处漫溯。

欧海玲老师—《图形的运动》 《图形的运动》是六年级欧海玲老师带来的展示课,欧老师从谈话导入入手,通过多层次的合作活动,鼓励学生重视数学课堂的探究精神;通过思维导图的梳理,引导学生重视数学课堂的思维整合;而在最后环节的拓展应用,则落实了数学来源于生活又回归于生活的重视应用的学科特点。一步一个脚印,层层融合,让学生在感知图形运动的同时,也收获了学习数学的乐趣。

曹薇老师—《变》 七年级数学科教学经验丰富的曹薇老师,设计了一节以“变”为主题的特色公开课。课堂上,曹老师利用巧妙的方式展现了数形结合、整体带入等数学思维在方程及不等式里的综合运用,同时设置的各个环节充分体现了“学生主动学习为中心”的理念。探究问题层层递进,思维深度步步深入,激发学生学习兴趣,极大地调动学生的积极性。课堂尾声,学生在老师的引导下主动总结题型规律和方法,充分体现优质课的核心作用!

英语组—妙趣生花,操千曲而后知声 陈潇老师—《I am very fast》 青春阳光,活泼热情,是广附花都英语课堂的特点之一。陈潇老师带来的展示课《U10 I am very fast》,令人印象深刻。课前的英文歌热身环节,迅速的将孩子们带入到了课堂情境。课中各种有趣的情景设计,学具准备、角色扮演、游戏互动,寓教于乐,让学生在玩中说英语,在说中用英语,在不知不觉中,学会了英语。

蔡丹婷老师—《how to stay safe》 蔡丹婷老师的《U10 how to stay safe》在一首悠扬的音乐和一个简短的游戏中开启本堂课的序幕,孩子们充沛的感情,准确的英语发音令前来听课的老师惊喜又惊讶。接着,蔡老师紧紧联系学生生活开展教学,让学生自主选择判断,哪些动作是危险的,在生活中是不可尝试的,并让学生在说中不断巩固单元重点句型的应用,提高学生用完整语句回答问题的能力。借助思维导图设计板书,简洁美观。

李昀花老师—《I can’t wait to see you》 李昀花老师执教的六年级英语《U10 I can’t wait to see you》,课堂上,李老师凭着良好的英语功底,娴熟地驾驭课堂。多样化的教学手段激发学生学习兴趣,让学生快速地融入到课堂中去。同时,李老师引用贴近生活的旅游情景教学,让学生置身其中,领略其他国家的风土人情,自然学习课文内容及重点句子,让教学动作变成一种润物细无声的自然发生。利用思维导图整合思维,小组合作探究,精彩纷呈。最后明信片寄家人,升华了本课的情感教育。

张婉冰老师—《Aliens arrival》 八年级英语科张婉冰老师对教材的分析整合,对学生的程度把握都很精准,并注重运用情境教学法。通过给学生创造情境,引导学生以小组竞争机制逐步完成各项任务包括情景剧表演任务,促使学生专注投入到课堂中;通过运用多种现代信息技术,例如剪映,录制截取音频等手段,提高课堂的趣味,激励学生积极投入课堂活动,课堂氛围十分活跃;其中令人印象最深刻的是读后活动的设计,学生能做到学以致用;同时结合时事热点——天眼,天问一号等将本节课升华到新的高度,鼓励学生在学习和生活中不断探索未知世界。

道法组—教花浇根,育人育心 陈钰娟老师—《合理消费》 道德与法治是落实立德树人根本任务的关键课程,陈钰娟老师带来的《合理消费》一课,令人耳目一新。课前陈老师潜心研究教学,积极备课,精心设计教学过程,充分利用多种教学方法激发学生学习兴趣。有趣的视频导入,小组合作完成心愿卡、辨一辨、演一演、想一想、写一写、学一学、用一用、改一改,课堂总结,每个环节都与生活真实场景关联,在课堂中培养学生生活实践的能力,取得了良好的教学效果。

钟柳娟老师—《自由平等的真谛》 八年级组钟柳娟老师以《自由平等的真谛》为题进行优质课展示。钟老师运用新闻情景剧的方式,让学生表演和播报几则热点时事新闻,让学生在表演和观看的过程中体会自由与法治的关系,调动了课堂的气氛。通过观看“孙小果案件”的视频,让学生在探究中理解平等的表现。最后通过“中美高层战略对话”事件的分享,引起学生的强烈共鸣,达到了情感态度价值观的升华,让学生在活动中自然生成知识点,即落实了知识目标又达到了活动育人的目的。

历史组—创设情境,论从史出 徐家茵老师—《社会生活的变迁》 徐家茵老师执教了八年级《社会生活的变迁》一课,教学过程衔接紧密,结构严谨。教学设计上通过前不久大热的电影《你好,李焕英》作为导入元素,激起学生好奇心,设问巧妙,调动学生积极性。课堂教学中,徐老师大胆将课堂交还学生,给了学生充分讨论学习的时间,将传统教学中的“让我学”转化成为“我要学”,师生课堂互动活跃;同时结合历史核心素养要求,积极从史料实证、时空关系、家国情怀等方面进行教学,培养学生的历史思维能力。

音乐组—音乐是思维着的声音 宫浩玉老师—《萱草花》 课堂上,孩子们齐吹口风琴开始二声部演奏,清澈的童声,娴熟的指法,深深吸引了所有的听课教师,老师们纷纷拿起手机,记录下这悦耳悦心的一幕,这就是宫浩玉老师执教的展示课《萱草花》。宫老师的课堂体现了“以生为本”的音乐教育理念,所有教学设计,都为学生提供感受音乐,表现音乐,创造音乐的广阔空间,并在歌曲练习中培养学生的合作能力,在声音的变化中让学生感悟二声部的特点和要领,是一堂精彩纷呈的美育课。

美术组—以美育美,美美与共 黄宇东老师—《重复与渐变》 圆圆好似一节竹,内有一间玻璃屋。屋里景色无限好,五彩缤纷看不足。黄宇东老师执教的《重复与渐变》一课以一则有趣的猜谜语开始导入课题,趣味盎然。在图片的直观感受中体会重复与渐变的特点,紧接着开始引导学生设计图案,提示设计创造要求。课后作业的布置也别具一格:要求学生们用所学重复与渐变的方法在手提袋中设计一个图案,充分提升了学生学以致用、感受美,应用美的能力。

体育组—示范引导,扎实基本功 崔木青老师—《足球脚内侧传接球》 由崔木青老师执教的八年级《足球脚内侧传接球》,以科组优质课标准进行体育课展示,各部分内容连接紧凑、环环相扣,课程练习形式多样,结合了体育中考内容和国家体质测试内容开展练习,运动量设置比较合理。学生在课堂上所展示的技术水平、精神风貌、体能素质等充分展示了“做最好的自己”的好学风貌。

02各抒己见:思维火花 心灵碰撞 教而不研则愚,研而不教则虚。展示课结束之后,全体老师开展了热烈的评课活动。上课教师首先进行自我总结,分析得失。

香港教育大学的施澜博士对广附花都梁祝萍老师的《剃头大师》一课给予了较高的评价,施博士评到:“梁老师的课堂以学定教,目标明确,导学案的学习单始终跟随学生学习的各个环节,给了学生一个稳定的学习支架,目标和方向,学生可随时在课堂中反思自己的学习行为。其次,梁老师课堂设置的四个学习目标,都完成的很好,表演、朗读的情境设计,很符合三年级孩子的年龄特征,课堂氛围热烈而融洽。当然,美中不足之处,我们的语文核心素养之一就是发展学生的思维,课题的含义解读还可以再深入一点,在课堂的结尾再回课题,大师真的是大师吗?以此来培养孩子的批判思维,给学生反思的机会。”

来自阳山县各兄弟学校的听课老师们也纷纷发言,不吝赐教,各抒己见,并就“部编版教材研读”、“学法研究”、“教师提问技巧”等板块展开了热烈的交流讨论,各抒己见,畅所欲言,毫不吝惜地分享自己的教学教研心得,并且提出了许多宝贵的建议。当一点点思维火花碰撞在一起,便可以燃成越来越大的知识火焰。

03专家引领:以教育理论助力教学羽翼 5月20日下午,香港教育大学的施澜博士在广附花都阶梯课室给老师们带来了一场干货满满的教育讲座,施博士讲座的主题为《学生自主学习的培养》。讲座中,施博士高屋建瓴,化繁为简,把深奥难懂的教育概念,轻松的化用在一个个生动鲜活的真实教学案例上,深入浅出的为老师们做了诠释,让人拊掌赞叹。

培养学生自主学习的能力,是我们教育工作者的教育目标之一。施博士从自主学习的概念范围着手,分析了学生内在动机和外在动机的调动方法,自主学习包含的维度、如何培养自主学习者?抽丝剥茧,条分缕析。接着,施博士重点讲到了元认知的问题,并就元认知在课堂教学提问中的应用实践做了细致的分析和分享。最后,施博士给老师们带来了在课堂教学中落实元认知理念的五大策略方法,老师们大呼过瘾,受益匪浅。

04课堂风采:行云流水 异彩纷呈 一篇篇真挚的感悟,一颗颗追寻的心灵。只因心中眷恋三尺讲坛上的诗意和远方,只因心中追求更卓越的梦想像岩浆般滚烫,我们将会在学习中探索,在探索中成长,在成长中行稳致远。

凿井者,起于三寸之坎,以就万仞之深。校际交流,让教育真正的动起来了,教育,摆在了所有人都够得着的高度。校际研讨,让教育真正的静下来了,教育,放在了所有人都能看得见的地方。古人云:“美是亲近所得”,那教育,就是不同思想碰撞中的所思,所悟、所得。参加此次活动的老师们表示,教育之路道阻且长,希望这样的校际交流活动以后多多开展,大家同琢同磨,共同成长。 | ||||